7月16日,

2025第50屆武漢7·16渡江節來啦。

六‘渡’武漢,我明白了什么是‘每天不一樣’,我是武漢發展的見證人!

一大早,

英國曼徹斯特市代表團教練阿什利

在候場區域,

向兩位參加搶渡賽的英國小將

認真地叮囑著比賽注意事項。

這是阿什利第六次參加這一盛會,

從2017年初次參賽的競渡選手,

到如今擔任團隊教練,

今年27歲的阿什利笑稱自己

“順理成章地成為了‘武漢代言人’”。

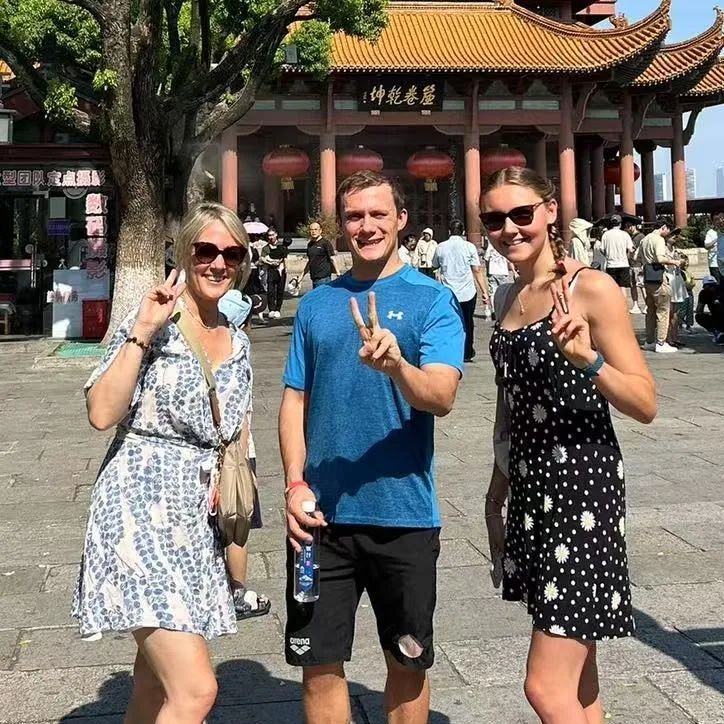

阿什利(左)和他的隊員。來源:湖北日報

5次參賽,水質越來越干凈

阿什利來自武漢友城英國曼徹斯特市,第一次參加武漢7·16渡江節是在2017年。那年是他首次參加個人搶渡長江挑戰賽,對長江的印象停留在“湍急且略帶漂浮雜物。”此后在2018、2019、2023、2024年,阿什利都如約來渡江,也見證了長江水質變化,“從2018年開始,水質越來越干凈。我數次參加比賽,從未生病過。”

7月15日下午,阿什利跟隨運動員到長江邊查看試渡情況時,忍不住也跳入江水,沿著岸邊來回游了近半小時才作罷。從江水里起來后,他激動地跟身邊人說,“剛才在江里看到魚了!”雖然只是遠遠看到,但已讓他無比感慨,“往年比賽時,魚都被嚇跑。但是我們團隊教練坐在救生船上,視線好,看到過好幾次魚群呢。”

2

0

1

7

2

0

1

8

2

0

1

9

2

0

2

3

2

0

2

4

2

0

2

5

↑阿什利6次來武漢參加渡江節↑

“今年水位很低,江底依舊清澈,幾乎看不到雜物。”阿什利分析,“作為流經大城市中心的河流來說,這太罕見了,長江水質確實越來越好了。武漢能把長江照顧得這么好,讓人敬佩。”

“老武漢人”的美食清單

今年,來漢參加個人搶渡長江挑戰賽的,還有俄羅斯、意大利等國的優秀選手。阿什利以“過來人”身份,向這些國際選手傳授了競渡長江的技巧。“我游過很多次,犯過錯誤,也吸取了教訓。現在,我能教新選手避開水流陷阱,以及如何尋找水流停滯的平靜區。”

右二為阿什利。

阿什利不僅與英國、俄羅斯、意大利等國的選手分享這些經驗,還跟不少第一次參賽的中國選手進行交流。他說:“我覺得這有助于每個人更好地展現出自己的實力。”

比賽結束后,阿什利還將化身“老武漢人”,帶選手們去四處覓食。“7月17日上午,我想帶大家去戶部巷過早,首選當然是最有名的熱干面,因為它挺合英國人的胃口。此外,我還想推薦他們試試豆皮、油條等美食。晚上我們想去吃火鍋。”

賽后好友聚餐,小桌變成大桌

除了長江,阿什利對武漢“門戶”的變化感觸最深。2017年初次抵漢,武漢天河國際機場讓他“又愛又愁”。“機場很高效,但英文標志少,找前臺也需翻譯幫助。”

如今,第六次歸來,阿什利驚嘆于機場的蛻變。“技術全面升級了——中英文雙語引導、自動化流程,現在無論你說英語、意大利語還是俄語,都能輕松通關。這簡直是世界級機場,來出差或旅游都妥妥的。”

交通便利的背后,是城市國際化的加速。阿什利表示,渡江節成了友誼橋梁。“我微信上有20到30位武漢朋友,都是這些年認識的。比賽后聚餐,從一張小桌變成大圓桌——老朋友、新面孔,分享著武漢故事。”

這種人際網絡催生了更深層的合作。他興奮地談起曼徹斯特與武漢的高等教育合作:“曼徹斯特城市大學與湖北大學共同設立聯合學院,部分原因是我們從渡江節帶回了在武漢的真實經歷!他們看到了武漢的高效與友善,信心大增。”

如今,湖北大學曼城聯合學院的一個重要研究方向是可持續發展,阿什利認為這契合兩座工業城市的轉型。“曼徹斯特和武漢都曾是老工業基地,但現在武漢跑得更快。”他舉例,在酒店看到機器人送餐,和本地外國人聊起,他們很淡定——這在武漢太常見了。“人工智能等領域,武漢發展迅猛,而曼徹斯特還在追趕。”

作為“編外導游”,阿什利常向外國選手介紹這些變化,“我理所當然地變成向導,因為真實的武漢不只在地圖上,更在街頭和身邊。我要繼續把導游這個兼職做好,讓曼徹斯特與武漢走得更近。”

REPORTER/記者 · 范婷婷

INTERN/實習生 · 孫奕文

CORRESPONDENT/通訊員 · 魏琛

VIDEO/視頻 · 賈代騰飛 王寧波 李春 陳亮 熊麗 張露蘋 實習生伍驍陽 馬黎蓉

EDITOR/編輯 · 葉鳳

SOURCE/來源 · 武漢發布